なんてことはありませんか。

僕も大事なことを選ぶ上でなかなか決められなかったりして嫌になったりすることがあります。

しかし、選べない段階でやけになって他人の言いなりになって決めてしまうと自分の自由がなくなってしまうかもしれません。

今回は自分が選ぶことの重要性について説明していきます。

結論

吹奏楽部からラグビー部へ

僕は中学校の時に吹奏楽部で高校に入ってラグビー部になりました。

- 周りからはそれは無茶じゃない?

- すぐにやめると思っていた

などいわれたい放題でした。(まあ気持ちはわからなくないけど)

確かに文化部から運動部に入るのはなかなか覚悟が必要でしたが、それは自分で決めたことだったので特に何か言われても気にしませんでした。

もし、これが自分が何も考えずに誰かに流されただけだったら、周りからなんか言われたときに不満などがあったと思います。

しかし、自分で決めたことならそれを選択したことには覚悟をもって進んでいくことができます。

選択肢と選ぶ能力

私たちは、いつも何が選べるかに注力がいってしまいます。

- 理系だからITや銀行員

- 文系だから弁護士や翻訳家

何が選べるかは変えることができません

理系がいきなり弁護士になるといい始めるのは難しいところがあります。

選ぶ意思は自由に持っているのです。

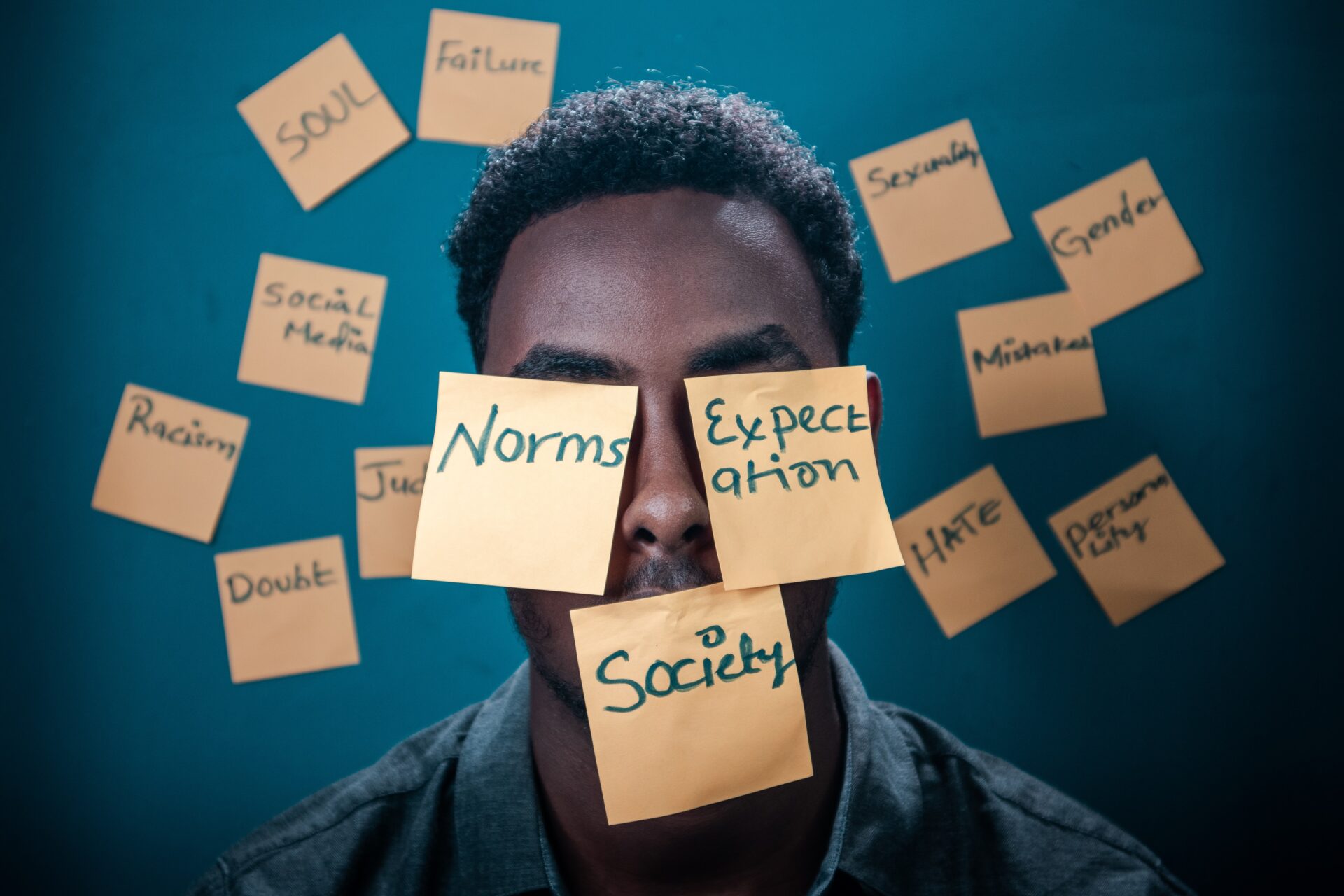

だけど時に人間は自由に選択する意思を自分で捨ててしまいます。

これは学習性無力感が原因です。

例えば数学の初歩段階でわからなくなってしまい、無力感にさいなまれて、理解しようとすること自体を投げ出してしまいます。

学習性無力感の状態

学習性無力感になると2つのパターンに陥ります。

努力をあきらめる

子供の様に、努力をしても無駄だと感じてしまい、何もやらなくなってしまう状態です。

学ぼうとしたり、挑戦しようとすることが少なくなってしまいます。

何もかもやろうとする

これはさっきの物とは逆の反応で、すべてをやろうとしてしまうようになってしまいます。

すべてをやろうとするのはいいことなんじゃないの?

だけどそれだと、何かを選択することを放棄したことになるんだよ。

いじめを受けている子が自分では何も変えられないと思って相手の言いなりになり、すべてを行おうとするような感じです。

このような学習性無力感になると相手に選ぶ権利を渡してしまうことになります。

選ぶ力は自分の物だけであり、誰からも奪えないことを理解しなければいけません。

選ぶ力がある人は

- これをやろう

- 自分で選び取る

をすることができます

選べない人は

- とりあえずやらないと

- 選ぶ余地がない

このようにして、選択だけで自分で自由になれるかが決まってくるのです。

まとめ

自分の選択をするのはなかなか難しいですよね。

僕も選択するのは遅い方です。

しかしいくら悩んでもいいので自分で選択をするようにしましょう。

最後の方になると投げ出したくなるのはわかりますが、それだと自分の意思を伝えることはできません。

人は自分で選ぶ権利があります。

他人からも侵略されないものです。

自分と向き合い、決めていきましょう!

ありがとうございました!