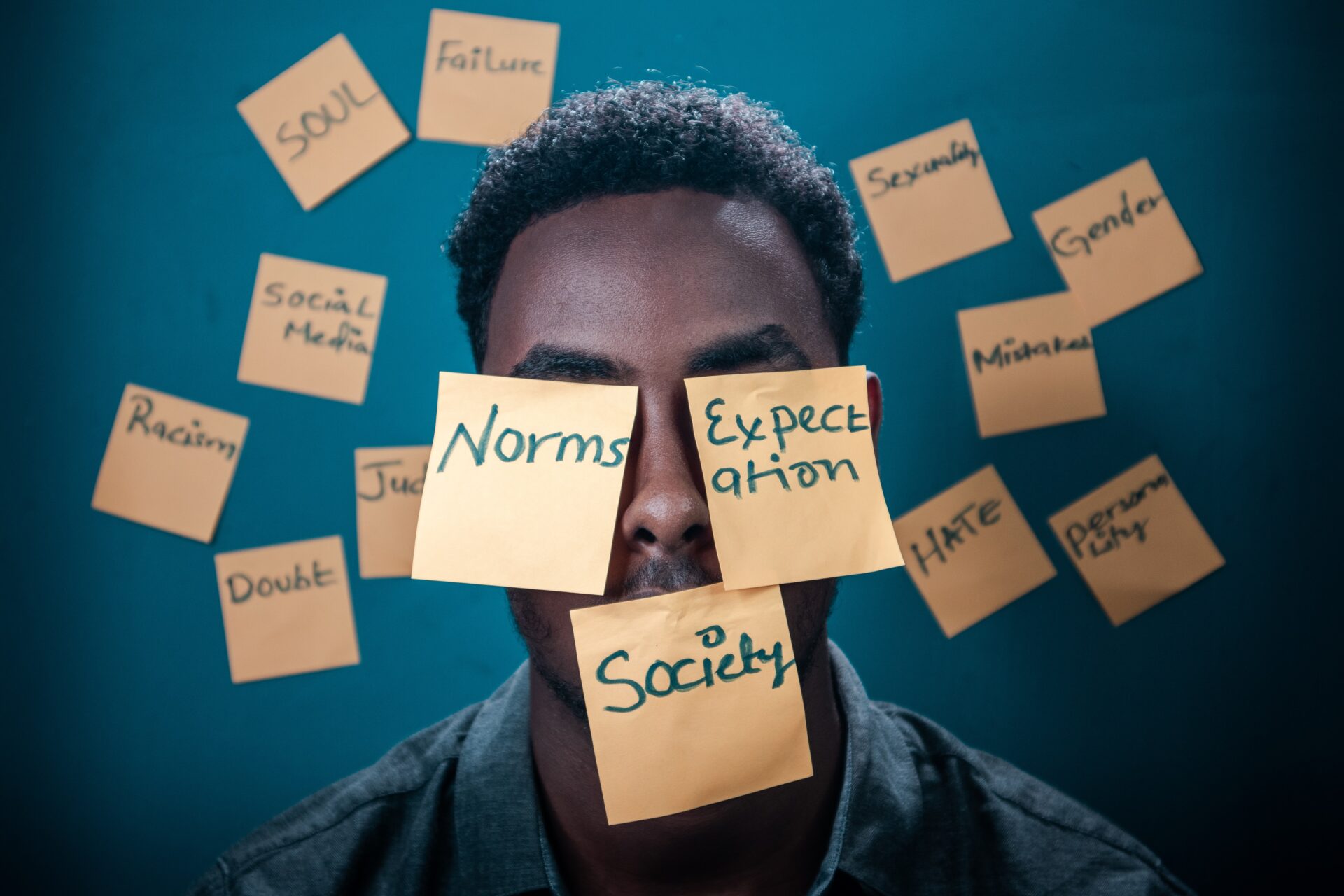

自分が持っている弱点や苦手なことについて知られることを恐れる人は多いと思います。

僕も人に知られたくないことがあり、あまり自分の事は話さないことがよくあります。

しかし、実際は自分の弱みや弱点を言った方が友達とよい関係を作れるといわれています。

今回はそのような自己開示について話していきます。

結論

弱みを言うメリット

そんな弱点を言おうって言われても、なんでそんなリスクを冒さないといけないんだよ。

確かに自分の弱点を言うと、自分の弱みを握られた感じがして嫌ですよね。

しかし、自分から言う弱点はメリットが多くあります。

相手の警戒心が和らぐ

私たちは初対面の人に対して警戒心を抱きます。

しかし、弱点を話すことで相手は同じ人間ということを認識をし安心します。

例えば、鬼滅の刃とかで敵の過去を知ることで鬼に感情移入したりするなんてことあると思います。

彼らも苦労してきた人なんだという認識が生まれ、応援したくなるのです。

また悩みや弱さを打ち明けられることは自分を客観的に把握できている証拠です。

相手はしっかりしていて強いという印象を抱きやすいのです。

頭がよくみえる。

最初にこの二つの文を読んでみてください。

アルビン・ハーターは、見事なまでのデビュー作のフィクションで、才能豊かな若手アメリカ人作家であることを証明した。

『長い夜明け』は、とてつもないインパクトに満ちた中編小説―あえて散文詩と呼んでもいいーである。

人生、愛、死という、ごく基本的なテーマを扱い、それをとことん鮮明に書いており、どのページにおいても優れた著作の何たるかを示している。

アルビン・ハーターはなんとも退屈なデビュー作のフィクションで、才能のかけらもない若手アメリカ人作家であることを証明した。

『長い夜明け』は、まるきりインパクトがない中編小説―あえて散文詩と呼んでもいいーである。

人生、愛、死という、ごく基本的なテーマを扱い、その描写はあまりにも鮮烈さに欠け、どのページにおいても駄作の何たるかを示している。

どちらの書評の方が頭よさそうに見えますか?

心理学者のテレサ・マービルはこれを使い、書籍のトーンが変わると人々の評価に変わりがあるのか実験しました。

こちらは書評は『ニューヨーク・タイムズ紙』に実際に掲載されてたものを変えたものです。

被験者は

- 半数には褒めている文章(上の文章)

- 残り半数には酷評の文章(下の文章)

をみて評価してもらいました。

そして実験の結果、批判的なトーンの方が、褒めているものより

知性を14%、文学的な専門性は16%高いと判断されました。

いくつかの表現を否定的に変えただけなのに頭がよさそうと思われたのです。

つまり、悲観的に物事を見ることで、その人は頭が良いという見られやすくなるのです。

考えてみればいつも人を持ち上げるために褒めている人ってあまりいい印象はありませんよね。(スネ夫みたいな)

出木杉君みたいに謙虚でいた方が頭がよさそうに見えますよね。

自分のことを過信しないで謙虚な人ほど頭がよさそうに見えるのです。

弱みをいうことは勇気がいる

でもやっぱり自分の弱みを言うのは勇気がいらない?

僕も自分のことは話したくない性格で、

他人に評価されるのが怖いのであまり自分のことは話しません。

そんな人でも、徐々に自己開示することが大切です。

やり方

- 自分のコンプレックス、悩み、弱点を10個ほど書き出す。

- 自分が一番言いづらい物から順に番号をつけていく。

- 一番難易度が低い物から言っていく。

こうすると意外に自分の弱みを言っても問題ないんだなと感じることができます。

自分の失敗をよく隠していた僕もオープンになることができました。

自分の言いやすい範囲から頑張ってみてください。

幻滅されるのが嫌だ

でも自分の弱いところを見せて幻滅される気がする。

もしかしたら幻滅されて嫌われる可能性もあります。

しかし、それまでの関係だったということなのでそれは仕方ないです。

人は誰でも背伸びをしたい生き物です。

しかし、そればかりだと他人の期待に応えるだけの人生になります。

苦手なことや嫌なことを助け合いができるのが友達です。

なので

自分の弱点や悩みを真摯に受け取ってくれて、ともに考えてくれる友達を大切にしましょう。

その方が一緒にいて気楽だし、絶対に楽しいです。

まとめ

今回は自己開示について解説しました。

自分の失敗や弱いところを見せるのはとても勇気がいることです。

しかし、それができてこそ相手との関係を深く作ることができます。

自分の表面的な対応だけで長く続く友情は作ることはできません。

相手との信頼関係を深めるためにも頑張って話していきましょう!

ありがとうございました!

友達や恋人、仕事などの人生で役に立つ本です↓