過去問を解いたことはありますか?

と考える人は多いと思います。

そしてついつい過去問を後回しになってしまいます。

結構僕はありましたね。

しかし、実は過去問は試験の点数を取るために必須なことです。

今回は過去問のやる意味や使い方について解説していきます。

結論

過去問を解くと試験が得意になる

試験で点数を取れるのと、学校のテストが解けるのは全くの別物です。

学校のテストは高いのに、試験になると弱いと感じたことありませんか。

その人は試験が得意ではないのです。

学校のようなテストは適切な範囲までの知識をある程度入れていれば点数が取れます。

しかし、入試試験のようなものは知識を入れただけでは戦えません。

時間制限を適切に考えたり、どのような問題が出るか対策を取らなければいけません。

わかりやすい例

一学期のテストは先生がどのようなテストで出してくるかわかりません。

しかし、三学期になると

- 社会の先生は教科書の隅っこの方に書かれている問題を出す。だから教科書の隅の方をしっかり確認。

- 数学の先生は練習問題Aが多くて、1割ぐらい練習問題Bが出す傾向がある。だから最低限点数を取るためには練習問題Aを完璧にしておけばいい。

このように予測することができると思います。

これは過去問を解くときと同様です。

過去問を解くことで、大学ごとの問題を出す難しさと傾向を理解することができるのです。

練習問題から試験の予想をしやすくなる

過去問を解いていくことでどんな感じで問題を出るのか理解することができます。

そして復習などを進めていくと、

この範囲で問題をだすなら、こんな問題が出されそう

と考えることができるようになります。

特に共通テストの過去問(ほとんどセンター試験の過去問になってしまうが)を何回か解いてみるだけでも、問題の誘導パターンなど予想できるようになると思います。

過去問を何回か解いてパターンをつかんだら、自分で予想問題を立てて考えてみるのも一つの手です。

過去問は学力をひっくり返す

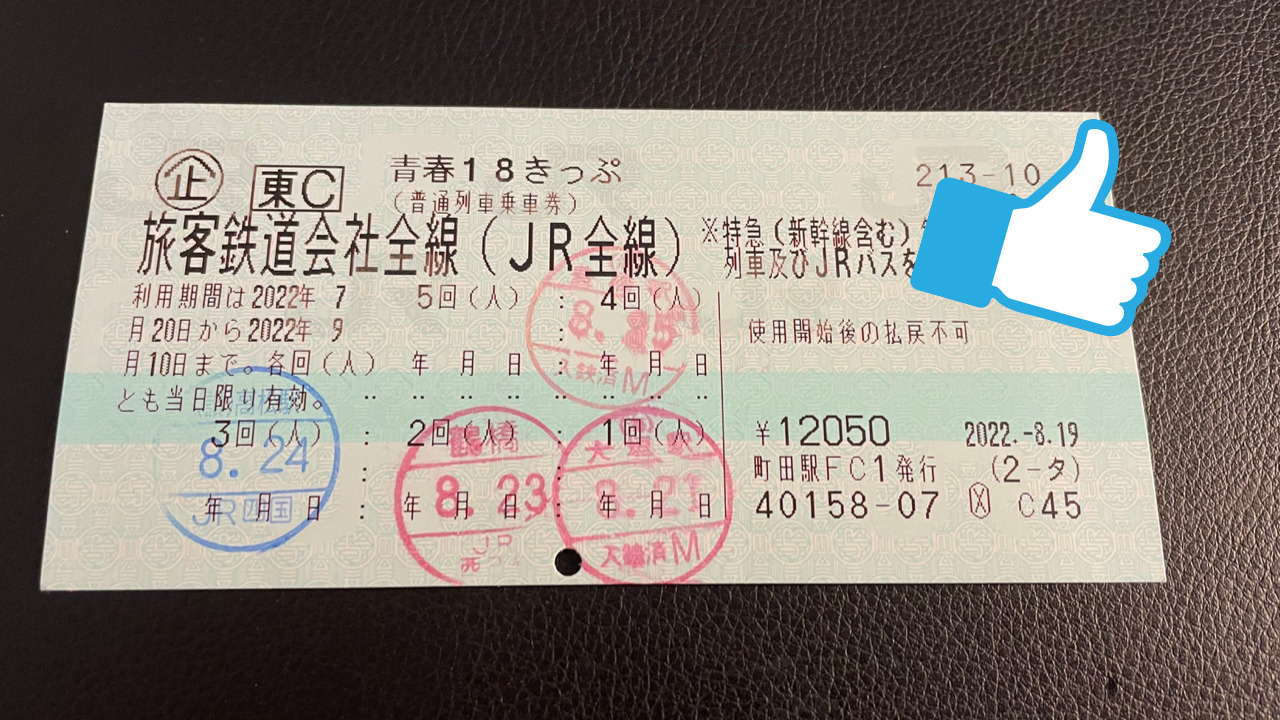

彼は東海大学の一般入試に落ちました。しかし、青学の一般入試は通ったのです。理由は東海の試験と相性が合っていなかったからです。

当日の体調なども考慮すべきかもしれませんが、青学と東海は結構な差があるので、なかなか起こりずらいと思っています。

結構このような例は多いそうです。

どんなに頭が良く知識があっても、実際の試験で点数を取れなければ意味がありません。

過去問を解かなければ、実際の試験での点数をとるのは難しくなってしまいます。

どうしても学力が届きそうになくても、大学の試験の対策をとれば、突破をすることも可能ということが言えます。

過去問は繰り返し解くことが大切

たまに過去問を覚えたという人がいますが、それは1か月ぐらいおいて忘れるまで放置しておくようにしましょう。

また過去問を解くときに答えをすぐ見ても役に立つ知識には変わりにくいです。

答えをみて覚えてしまったら、作業記憶の中に入って、すぐに忘れてしまうでしょう。

たとえ、わからなくても一人で解き進めることが大切です。

どうしてもわからないところがあったりしたら、答えを少しだけ見て進めましょう。

最後にはもう一度自分で解いてみて自分だけの力で正しく導けるか確認しましょう。

まとめ

今回は過去問を解くうえで理解しておくべきことを解説しました。

過去問を解いても本番のテストと同じ問題は出ることはありません。

しかし、出る問題を予想することができたり、志望大学の対策になることができます。

過去問を解くことは点数を取るための最短ルートです。

ぜひ、基礎基本をある程度身に付けたらやってみてください!

ありがとうございました!

こちらも見てみてください!